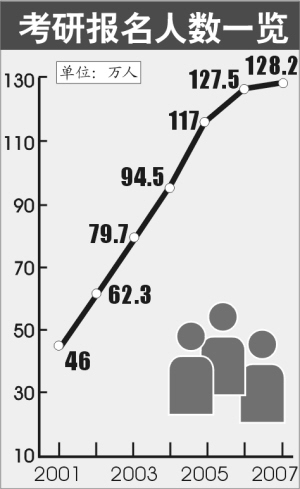

如同一根持續了近十年的“大陽線”,突然折了腰。日前,2007年全國碩士研究生報名工作正式結束,128.2萬的報名人數,相比去年只增長了0.5%。而在過去數年里,增長率幾乎一直維持在20%以上的高位。

“考研熱”戛然消退,讓眾多考生和教育界人士大跌眼鏡,一時間眾說紛紜:考研熱緣何“退燒”?

各地,減!減!減!

“我們班今年報名考研的同學不到1/3,”上海某高校電子系大四學生陳實說:“上一屆一個40多人的班,不考的人頂多三五個。”

出現這種變化的絕非一系一校。湖北歷來是考研“大戶”,今年報名總人數比去年減少了7000多;上海今年的報名人數比去年下降6.5%,13年來首度跌破10萬。加上北京、江蘇、山東、廣東……今年全國共有10余個省區的報考人數呈減少態勢。

教育部統計數據顯示:今年全國的報名人數比去年只多了7000人。“0.5%的增長率,其實也就是持平,” 教育部高校學生司一位官員表示,“這可是近10年來的第一次,我認為轉折點出現了。”

回首往年:2001年全國考研報名人數只有46萬,2005年達到117萬,5年之內翻了一番多。從2001年到2006年,年均增長率高達22%。

今年與往年,冰火兩重天。2003年,全國大學本科實行了新一輪擴招,推后4年的2007年,理應成為又一個報考高峰。但是很顯然,這個在很多人看來勢所難免的考研高峰并沒有出現。個中緣由,耐人尋味。

擴招惹的禍?

在浙江大學研究生招生辦公室葉主任看來,考研熱“退燒”,收費首先難逃干系。據介紹,研究生培養機制改革明年將在包括北大、清華、浙大、 復旦等17所高校進行試點,進入這些高校的研究生將不再區分公費和自費,而是對其中的優秀者以獎助學金的方式進行資助。

這樣一來,家庭經濟困難的考研者必須慎重選擇了。上海大學新聞專業的一位女同學原本一心備考,但得知收費改革的消息后,就不得不打消了念頭。“家里實在沒有錢再供我上學了,現在必須找工作。”

華東師范大學就業指導中心的屠老師認為,近年來研究生就業行情的每況愈下,這是調節考研人數的一個重要“杠桿”。當初考研熱的出現,其實很大程度上也是因為本科生的“就業恐懼”。但是3年之后,碩士學位拿到手,不少人卻發現自己的境遇沒有絲毫改變,就業仍舊不理想。

普健是武漢某高校2004級的碩士生,明年畢業,前兩天剛剛來上海參加了聯合利華的面試。“和本科生比,我一點優勢都體現不出來,” 慘遭淘汰的普健忿忿不平,“研究生三年算是白讀了。”但在聯合利華的人事經理看來,普健一點都不冤。畢竟,絕大多數外資企業招聘歷來就輕學歷、重能力,給予研究生和本科生的薪資報酬幾乎完全一樣。

普健則把自己“白讀三年”的罪過歸咎于連年來的大規模擴招。“我的導師帶11個學生,哪里管得好?見一面都難!”另一位化學專業的碩士生也抱怨,三年來一直在給導師“打工”,“花了三年的時間和金錢,但個人的競爭力沒有提高。這樣以后誰還考研究生啊!”

重數量到重質量

有關專家表示,考研熱的 “退燒”,從深層次上說,是市場之手對目前國內研究生培養模式的反饋和評價結果。 武漢大學研究生院副院長周葉中認為,考研熱的“退燒”是我國學歷“泡沫化”破裂,高層次人才培養重歸集約化、精英化的一個預兆。

“很多高校已經意識到這個問題。”南京大學研究生院的江老師說,我國的碩士生培養模式,正在從單純追求數量的粗放型增長轉變為注重質量的效益型增長。

比較有說服力的是,在經歷了連續幾年的擴招之后,一些高校開始主動放慢擴招步伐,甚至開始縮小招生規模。據記者了解,武漢大學從去年開始就已減少計劃招生人數,從5200人減少到4700人左右,縮減比例將近10%; 北京大學2007年計劃招生3047人,比去年減少292人。而像復旦大學、浙江大學、南京大學這些往年的招生大戶,也都紛紛減少或者維持招生的人數,不再擴招。

特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;

②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。

25人覺得有用